Quella che stiamo per raccontarvi è una storia corale di un piccolo borgo del piacentino che, a 51 anni da un drammatico incidente aereo, ha voluto rendere onore alla memoria di due piloti ventenni dell’Aeronautica Militare, il tenente Gianni Cademartori ed il sottotenente Pier Giorgio Zanovello, precipitati ad una manciata di metri dall’abitato di Mandrola, nel comune di Rivergaro, il 14 febbraio del 1973 (leggi sotto il racconto dell’incidente). Vicino al luogo della tragedia era stato posizionato un cippo commemorativo costruito con un pezzo d’aereo (il finale di una tanica supplementare). Era però collocato su un terreno che stava franando e portava evidenti segni del tempo.

E’ qui che è entrato in gioco Nemo, al secolo Salvatore Russo, un ex sergente maggiore dell’Arma Azzurra, poliedrico artista a cui già si doveva un altro monumento commemorativo, quello da lui costruito al passo del Pellizzone, nel parmense, a ricordo di altri due piloti di San Damiano (come spieghiamo più avanti).

Durante la cerimonia di inaugurazione di quel manufatto qualcuno avvicinò Nemo (di seguito potete leggere la sua peculiare storia) e gli parlò delle condizioni dell’altare commemorativo di Mandrola.

«Quando prestavo servizio a San Damiano – racconta Nemo – venni mandato su entrambi i luoghi degli incidenti. Quei momenti tragici e strazianti mi sono sempre rimasti nel cuore. Mi hanno parlato di questo secondo monumento che avrebbe avuto bisogno delle mie “cure” e subito ero titubante. Qualche anno fa sono stato ricoverato in terapia intensiva per un grave problema al cuore. Ero candidato al trapianto ma grazie alle cure di una bravissima cardiologa e di mia moglie (medico ndr) sono ancora qui, seppure con un cuore a ridotta funzionalità. L’idea di fare avanti e indietro da Milano a Rivergaro e la fatica che un’opera così richiede, mi spaventavano un po’. Alla fine non ho saputo dire di no».

Oltretutto Nemo ha realizzato sia il monumento di Pellizzone sia quello di Mandrola interamente a sue spese e pur non volendo “confessare” il costo sostenuto si intuisce che ha investito una consistente fetta della sua liquidazione.

«Questo però è l’ultimo – assicura, forse mentendo a sé stesso. – Ho solo una croce di ferro che avevo già costruito e che volevo collocare nel piacentino. Non ho mai ricevuto risposta dal sindaco del paese e così ora andrà in provincia di Genova».

Nell’estate dello scorso anno, di concerto con l’Associazione Aeronautica Militare (che si prende cura di queste “pietre della memoria”) – ha iniziato ad occuparsi del “cippo”. E’ in questo momento che all’opera del solista, principale artefice della costruzione, si è unita l’azione di un intero abitato. Alcuni dei residenti, del resto, vissero la tragedia in prima persona ed è ancora vivida, in loro, la memoria dell’accaduto, con la neve bianca cosparsa da detriti d’aereo, la corsa a Rivergaro per avvisare i carabinieri dell’accaduto e tutto quello che venne dopo.

Nemo, durante i primi sopralluoghi, si rese conto che la collocazione del monumento era a rischio, a causa del terreno franoso. Il proprietario dell’appezzamento, Sergio Gioia, diede la sua piena disponibilità a spostarlo un poco più a monte ma il fronte di cedimento avrebbe potuto comunque pregiudicare la futura costruzione. Dall’altro lato della strada c’era invece un campo che avrebbe fatto giusto al caso. Nemo parlò con Marco Bessi che, consultatosi con la sorella Francesca, diede il via libera allo spostamento nel suo terreno. L’idea della nuova costruzione venne tracciata su un foglio di carta da Nemo e presentata in comune dall’Associazione Aeronautica. Ottenuto il via libera si iniziò a dare forma al progetto. Con l’aiuto di Pietro Casalini l’area venne ripulita e disboscata.

«Il problema più grande è stato quello di spostare la tanica supplementare, non avendo a disposizione ruspe o mezzi pesanti. Però con un pizzico di ingegno e l’esperienza maturata in aeronautica ci sono riuscito. Ho usato tecniche degne degli schiavi egizi quando costruivano le piramidi».

Con l’aiuto di leve, carrucole, scivoli e del suo piccolo fuoristrada tutto è stato spostato nella nuova collocazione.

Ci sono voluti circa 350 sacchi di cemento e la costruzione è stata abbellita con alcune pietre messe a disposizione da un’altra famiglia che ha la casa poco distante.

«Avevo visto alcuni grossi sassi lì vicino e così parlando con il figlio dei proprietari, Matteo Siboni, è nata l’idea di usarli per il monumento. Me li hanno donati e, non senza fatica, visto il peso, li ho posizionati. In questi mesi mi hanno aiutato davvero in tanti. Lavorando qui mi sono fatto nuove amicizie, sono diventato uno del paese, si è creata una comunione di intenti senza pari. La signora Angela Buttazzoni, con il gusto maturato in tanti anni di commercio nel settore della bigiotteria e con l’amore per il verde, si è occupata dell’abbellimento e ha messo a dimora robuste piante grasse. Potrei dire che è stata una mia grande sostenitrice morale e … floreale. Nei giorni appena prima di Natale con Pietro abbiamo portato un panettone ed una bottiglia di vino ed abbiamo brindato seduti di fianco al monumento. Del resto questo è un posto che ha tanta energia, che regala un sentimento di grande serenità. Sono anche convinto, una sera, di aver sentito una voce che mi diceva “Nemo è tardi, smetti di lavorare e vai a casa”. Forse ero solo molto stanco ed ho confuso un sogno, una suggestione con la realtà. Sia come sia, qui c’è una luce magnifica, dei tramonti spettacolari. Da quando abbiamo iniziato a lavorare al monumento non c’è mai stata una giornata di nebbia o di neve, quasi che, da lassù, qualcuno volesse aiutarci a finire in fretta la nostra opera».

Ormai è tutto pronto, o quasi, per l’inaugurazione ufficiale che si terrà la mattina del 14 febbraio a partire dalle 10,45. Sarò collocata una targa commemorativa che esprimerà riconoscenza alla famiglia Gioia “per aver custodito la memoria” dei due piloti e a Marco e Francesca Bessi per “aver ridato casa al ricordo delle due giovani Aquile del 155° Gruppo Pantere Nere”.

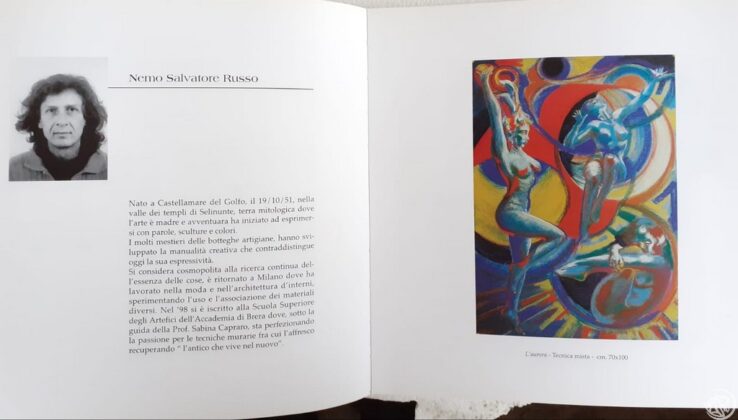

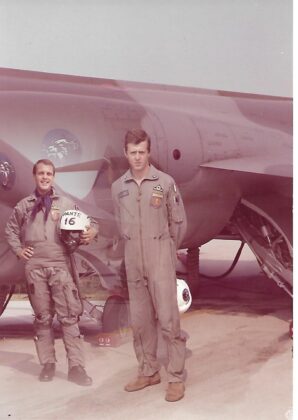

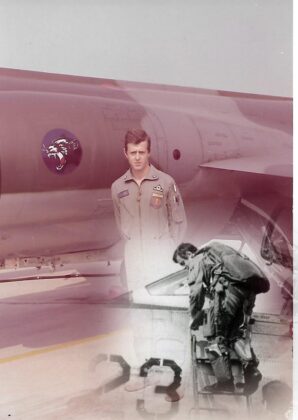

Più in là saranno collocate due foto che ritraggono Cademartori e Zanovello in tuta di volo, con i caschi, davanti ai loro F104. Le sta realizzando un marmista a cui le ha commissionate sempre Nemo, artefice ed allo stesso tempo mecenate di questi luoghi di memoria.

La cento vite di Nemo Russo, da specialista dell’Aeronautica Militare ad artista

La vita di Salvatore Russo, a tutti noto come Nemo, è esattamente come una delle pareti da lui decorate in alcune ville di Cannes, in Costa Azzurra: strati sovrapposti, materiali apparentemente incongruenti l’uno con l’altro, colori che si miscelano fra loro e che alla fine restituiscono un’armonica scena d’assieme.

Questo settantaduenne dai lunghi capelli bianchi è la stratificazione di variegate esistenze, l’una diversa dall’altra, che, legate dal filo conduttore della vita, lo hanno portato dalla Sicilia a Milano, passando per la base dell’aeronautica militare di San Damiano e poi in Africa ed ancora in Francia per ritornare infine in Lombardia, sempre accompagnato da quel soprannome, Nemo, affibbiatogli in gioventù e che in latino significa Nessuno.

Forse per questo come il personaggio pirandelliano Vitangelo Moscarda anche lui è Uno, Nessuno e Centomila o forse è Nessuno come Ulisse, viaggiatore sospinto per anni fra i marosi della vita, cambiando spesso rotta, fino a ritrovare la strada di casa, sempre proiettato nell’oggi ma irrimediabilmente attratto dal proprio passato.

Russo nasce il 19 ottobre del 1951 a Castellammare del Golfo in Sicilia, ultimo di quattro fratelli (tre maschi ed una femmina). Suo padre e sua madre lavoravano come rappresentanti nel settore tessile e quand’ancora era piccolo decisero di trasferirsi al nord per lavoro.

«Mi ricordo – racconta – che noleggiarono uno scompartimento intero del treno. Era pieno di cose che trasportammo a Milano. Mio padre aveva riempito qualunque spazio libero con pacchetti di sale da cucina perché gli avevano detto che in Lombardia costava dieci volte di più e lui aveva deciso di fare scorta».

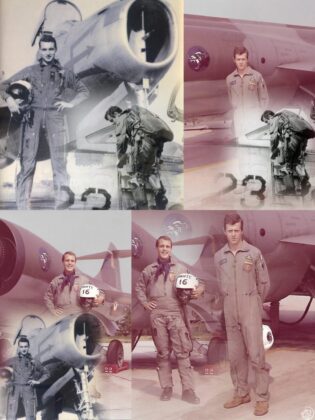

Gli inizi non furono dei più facili, soprattutto a scuola, a Magenta, non lontano da Abbiategrasso. La sua origine siciliana non lo rendeva popolarissimo fra i compagni, scatenando qualche virile scazzottata. Poco dopo, per fortuna, la famiglia si spostò a Milano, città dove le cose migliorarono e dove Salvatore crebbe serenamente. A diciassette anni decise di arruolarsi in aeronautica ed essendo ancora minorenne fu necessaria la firma del padre. Nel 1969 venne mandato alla scuola specialisti di Caserta dove lo formarono come EMB, elettro meccanico di bordo, specializzato sugli aerei F84F. Venne destinato alla base militare di San Damiano, sede del 50° stormo comandato dall’allora colonnello pilota Domenico Zauli e del 155° gruppo il cui comandante era Gian Paolo Rao, oggi generale di Brigata Aerea in pensione

«Rao è una vera icona del 155° e a lui sono profondamente legato. – sottolinea Nemo – Nonostante l’età avanzata è sempre presente alle celebrazioni che riguardano l’Arma Azzura ed il gruppo».

Fu proprio in quegli anni che il giovanissimo aviere visse in prima persona due eventi tragici che toccarono il gruppo, l’incidente aereo avvenuto nel 1971 al passo del Pellizzone (PR) e quello del 1973 a Madrola (PC), costati la vita a quattro giovanissimi piloti (leggi sotto).

In entrambi i casi Salvatore Russo, insieme a molti suoi colleghi dell’Aeronautica, intervenne sui luoghi dei disastri. Esperienze dolorose che si impressero indelebilmente nella memoria dello specialista tanto da inspirarne successive azioni e la costruzione dei monumenti di cui abbiamo parlato.

«C’era un bellissimo sentimento di unità fra tutti noi, qualcosa di speciale. Anche se ho, con il tempo, cambiato strada, l’aeronautica mi ha insegnato tantissimo. Mi ha fatto crescere e tutto quello che ho vissuto lo devo, in qualche modo, a quel periodo. Mi ha insegnato a dire che niente è impossibile. Mi ha insegnato che la vita, al di là di tutto deve sempre volare».

L’esperienza in divisa di Russo terminò a metà degli anni settanta ma lui rimase a vivere nella nostra provincia, lavorando come elettrotecnico. Tornato a Milano ebbe un’esperienza come commesso nel negozio di famiglia, specializzato in articoli sportivi, fino a che nel 1978 partì, insieme al fratello, per l’Africa. In Camerun si occupò di disegno tecnico, contribuendo alla progettazione e realizzazione di una fabbrica per la lavorazione del legno.

Rientrato in Italia ci fu per lui un nuovo brusco cambio di rotta e si iscrisse al corso per stilista dell’Istituto Marangoni di Milano. Negli anni ottanta lavorò nel mondo della moda ed in particolare si dedicò alla creazione di bijoux ed accessori realizzando una linea in pelle e strass molto apprezzata anche all’estero.

Più tardi conobbe la sua attuale moglie, Marina Zenato, medico chirurgo e agopunturista ed andò a lavorare come magazziniere nell’azienda dei suoceri.

L’attrazione fatale esercitata dall’arte alla fine prevalse e così a fine anni ‘90 si licenziò per frequentare tre corsi presso l’Accademia di Belle Arti di Brera fra cui uno in scenografia. Competenze che mise a frutto negli anni successivi lavorando in Francia, a Cannes, insieme ad un impresario edile bergamasco. Si specializzarono nella realizzazione di dipinti murali creati non con la tecnica del trompe-l’œil ma con quella inusuale dello stucco veneziano. Una maestria la sua che conquistò parecchi architetti della prestigiosa località.

Tralasciando qualche altra esperienza, come quella di barman in zona Navigli nel locale di un amico, si arriva agli anni della recente, meritata, pensione che per Nemo non vuole dire starsene con le mani in mano. Tanto è vero che ha dato vita ad un piccolo allevamento in un’alpe, a Cesara vicino al lago d’Orta, con capre e bovini di razza bruna. L’arrivo del Covid e le conseguenti difficoltà di movimento hanno però messo fine a questo capitolo e Nemo, in piena pandemia, è stato costretto a cedere gli amati animali ad un amico, portando però a Milano i suoi nove cani. Un legame speciale, il suo, con gli amici a quattro zampe, tanto che, quando era specialista a San Damiano, era perennemente accompagnato da Birma, il suo cane pastore. I superiori chiudevano un occhio e lei lo seguiva ovunque ed in particolare nell’hangar dove lavorava. Birma divenne la mascotte del gruppo e se ne stava fiera sulle ali degli aerei, controllando dall’alto tutto ciò che avveniva nei dintorni.

E poiché nella vita di Nemo tutto torna ed i tanti fili si riannodano fra loro, Birma è stata sepolta vicino al monumento che lui ha costruito al passo del Pellizzone, in memoria dei due avieri che lì precipitarono e la cui storia raccontiamo qui di seguito.

Negli anni ‘70 quattro giovani piloti di San Damiano morirono in due tragici incidenti aerei

In un arco temporale di due anni quattro giovani piloti dell’Aeronautica Militare morirono precipitando a pochissimi chilometri dalla base di San Damiano, dove erano di stanza.

Il primo incidente avvenne il 13 maggio del 1971 nei cieli sopra l’appennino parmense, fra Bardi e Morfasso. Due Repubblic F-84F decollati da San Damiano erano in normale volo di addestramento quando, giunti in prossimità del monte Pellizzone, incapparono in un violento temporale e forse per un improvviso colpo di vento entrarono in collisione fra loro. Uno degli aerei si disintegrò in aria mentre l’altro si schiantò su un fianco della montagna, poco sotto la vetta. Entrambi i piloti vennero catapultati fuori dagli abitacoli ma le condizioni meteo e la bassa quota non lasciarono scampo a nessuno dei due. Nell’incidente trovarono la morte il sottotenente Roberto Varaldo, di 25 anni, nativo di Cairo Montenotte (Savona) e residente a Piacenza ed il sottotenente Aldo Spagnol, di 23 anni originario di Averna di Pordenone e domiciliato a Torino.

Il secondo incidente si verificò alle 12,30 del 14 febbraio 1973, a Mandrola, nel piacentino, fra Rivergaro e Ponte dell’Olio. Due F104 Starfighter (aerei che da un anno avevano preso il posto degli F84F) stavano rientrando alla base di San Damiano. Le colline erano coperte da una spessa coltre bianca e sull’area permaneva una fitta nebbia, fattori che probabilmente furono cause determinanti per il disastro in cui persero la vita il tenente pilota tenente Gianni Cademartori ed il sottotenente pilota Pier Giorgio Zanovello.

Come narrano le cronache dell’epoca le loro esequie furono celebrate alcuni giorni dopo, a Piacenza, dal vescovo Manfredini in San Francesco con la chiesa gremita di autorità e di semplici cittadini. Migliaia di persone avevano assistito al passaggio dei feretri, avvolti nel tricolore. Il corteo si era snodato da San Francesco, attraverso via Cavour, fino alla caserma dei Pontieri in piazza Cittadella, preceduto da una quarantina di corone fra cui quella del presidente della Repubblica Giovanni Leone che aveva voluto esprimere la sua vicinanza inviando due Corazzieri che in alta uniforme aprirono il corteo funebre.

[…] Grazie all’impegno di un ex sottufficiale dell’Arma Azzurra, Salvatore “Nemo” Russo (leggi qui), il cippo commemorativo è stato spostato dalla sua precedente collocazione su un terreno franoso […]